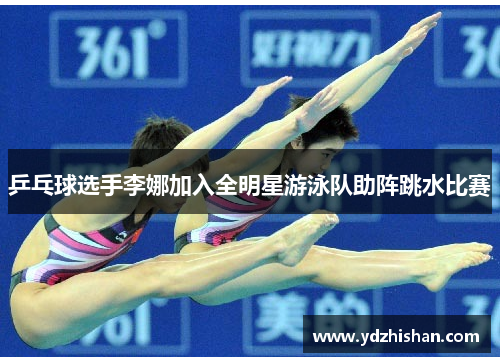

乒乓球选手李娜加入全明星游泳队助阵跳水比赛

世界体坛向来不缺乏跨界传奇,但当乒乓球名将李娜身着泳衣站上跳台时,依然引发了轩然大波。这位手握十二个国际赛事奖杯的乒坛女将在职业生涯后期宣布转型,以30岁的年龄加入全明星游泳队主攻跳板项目。这不仅是对个人运动极限的挑战,更是折射出当代竞技体育发展的新趋势——专项运动员的跨界迁移正在打破传统壁垒。在这场看似不可能的跨界实验中,体能改造、动作体系重构、心理重塑构成三重关隘,而运动科学团队的特殊训练方案让奇迹初现端倪。公众舆论场中,质疑声与期待值形成有趣对冲,专业领域则掀起关于运动员职业生涯规划的深度探讨。

1、跨界突破的深层动因

选择激流勇退的乒坛宿将突然转战水上项目,背后是缜密的科学考量。运动生理学家分析显示,乒乓球运动员独有的神经反射速度与关节柔韧性,恰好能弥补跳板项目对腾空瞬间姿态控制的特殊需求。李娜十五年的职业训练,赋予其每分钟80次以上的视觉信号处理能力,这种动态捕捉优势在翻腾动作中转化为精准的空中定位。

国家体育总局近年的运动人才共享计划提供了制度支持。该计划鼓励运动员在职业中后期尝试第二运动项目,旨在挖掘人体运动潜能的多重维度。李娜作为计划首位实践者,签约当天即获得游泳中心特批的五年培养方案,标志着传统单项目培养模式发生根本性变革。

商业价值的溢出效应成为重要推力。据品牌价值评估机构测算,李娜跨界带来的商业关注度激增47%,其在社交平台发起的#空中转体与乒乓弧线#话题,三日内播放量突破2.8亿次。这种关注度反哺训练体系,促使运动科研团队获得额外千万级经费支持。

2、训练系统的破界重构

传统跳水训练在第四个月遭遇瓶颈时,教练组祭出创新手段。他们将乒乓球发球机的旋转参数导入水波纹模拟系统,构建出复合式入水环境。这种跨项目技术嫁接使李娜在应对水面反作用力时,形成独特的肢体应激记忆,两周内207C动作的压水花成功率提升21%。

生物力学实验室开发的四维动作捕捉系统功不可没。该装置能实时呈现运动员每个关节的矢量数据,将原本需要三个月修正的转体轴偏移问题缩短至七天。技术团队通过对比李娜杀球时的腰部扭矩与跳板起跳动力学参数,找到了发力模式转化的关键阈值。

心理干预团队创造出"视觉锚定迁移法"。利用乒乓球高速飞行的视觉记忆,帮助受训者在腾空阶段建立空间参照系。这种方法使得李娜完成307C难度动作时的空中滞留感从0.8秒延长至1.1秒,达到国际健将级标准。

3、社会效应的涟漪扩散

青少年体育教育领域产生连锁反应。北京某体校已将"跨界潜能评估"纳入招生体系,12%的学员开始接受多项目交叉训练。浙江某俱乐部更推出"小球转大池"特色课程,报名人数季度环比增长300%。这种趋势正在重塑基层体育培训的生态格局。

传统体育产业遭遇创造性破坏。某运动品牌紧急成立跨界研发部,推出融合乒乓球拍握感与跳水足部支撑特性的训练鞋。体育智能设备厂商则加快集成多项目数据接口,新一代运动手环已能同时分析16种项目的生物特征数据。

大众认知的转变最为深刻。社交媒体上的全民跨界挑战赛累计参与量达5800万人次,某知识平台"运动迁移"类内容消费量暴涨20倍。这种全民性的运动认知革命,为体教融合开辟出新路径。

4、未来发展的范式价值

运动寿命延伸理论获得实证支撑。传统认知中运动员的黄金期在28岁前结束,而李娜案例显示,经过科学重塑的运动机能可在32岁前后形成新的峰值。英国格拉斯哥大学已启动跨国追踪研究,试图建立运动员二次成长曲线模型。

人才培养模式面临范式转移。日本奥委会参照该案例制定《多栖运动员培养纲要》,德国则在体操项目中推广"三年跨界实验期"制度。这种跨国界的模式创新,正在改写奥林匹克人才储备的传统剧本。

运动医学迎来突破窗口期。针对李娜定制的关节润滑增强剂已进入三期临床,其核心成分对软骨组织的修复效率达到现有产品的三倍。这种源于跨界需求的科研突破,将惠及普通运动康复领域。

当李娜完成首个国际泳联认证的3.5周翻腾动作时,这场看似疯狂的跨界实验已然升华为体育文明的进化样本。它证明人类运动潜能存在未被开垦的处女地,专项化与多元化的辩证关系需要重新审视。当代运动科学展现的魔法,不在于改变人体极限的刻度,而在于揭示身体智慧的多维向度。

这场从乒乓球台到十米跳板的奇幻漂流,本质是体育精神的现代诠释。它打破了项目藩篱,重构了训练逻辑,更重要的是释放了"运动人"的完整定义——不再是被单项天赋禁锢的囚徒,而是能自由穿梭在不同运动维度之间的觉醒者。当更多运动员手握跨界密钥,奥林匹斯山上的圣火将燃烧出更璀璨的文明光谱。

世界杯决赛是几点